10月14日下午,国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,徐奇渊、陈斌开、杨赫、张瑜、李洪凤、江鑫、周宇翔、叶国富等先后发言。

据海豚商业研究院梳理,这是李强总理今年第二次召开相关座谈会,此前一次是今年4月,中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌、中泰国际首席经济学家李迅雷、京东集团首席经济学家沈建光等专家参加并发言。另外,今年1月,李强总理主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会,北京大学经济学院院长张辉,浙江大学党委书记任少波出席。

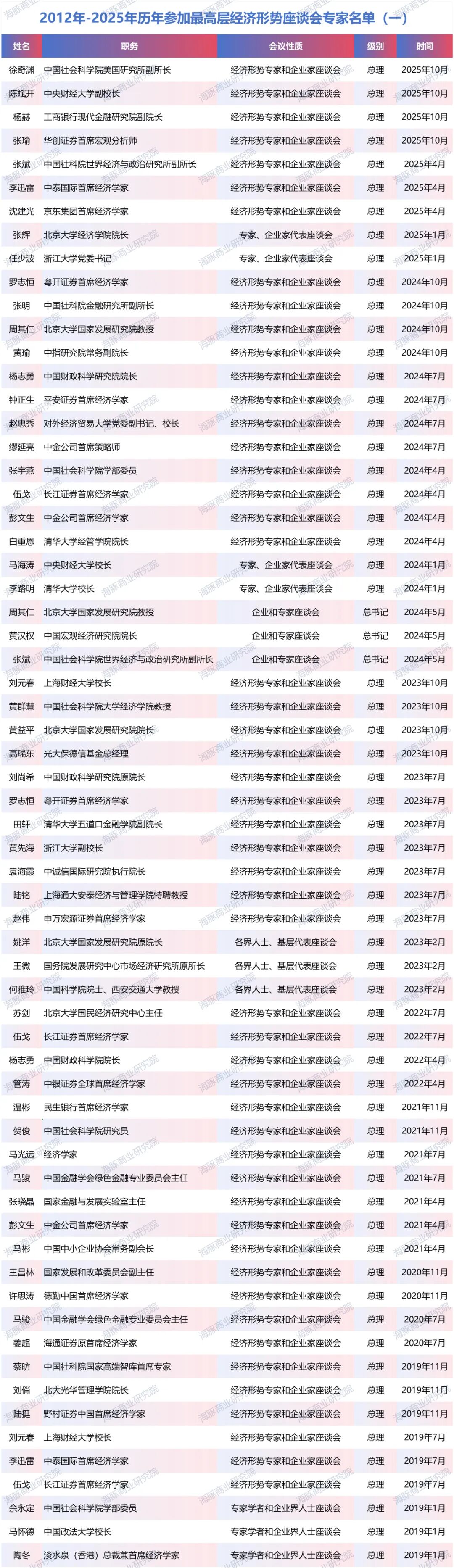

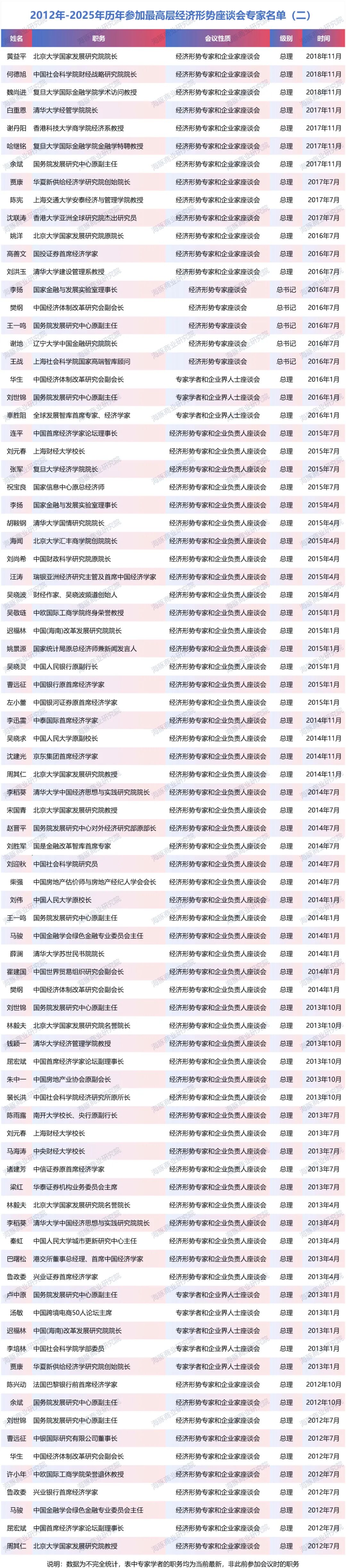

高层每年定期主持召开经济形势专家和企业家座谈会,已形成一种制度惯例,为全面回溯历年情况,海豚商业研究院特别梳理了2012-2025年出席过最高层经济形势座谈会的所有专家名单。通过对这份名单的深入分析,我们可以总结出以下几个突出的特点和规律。

一、 核心专家群体稳定,“高频智囊”作用凸显

首先,一个最明显的规律是存在一个相对稳定的核心专家群体,他们多次受邀参加,构成了决策层的“高频智囊”。其中,以下几位专家的出场频率尤为引人注目:

周其仁(北京大学国家发展研究院教授):横跨2012、2014、2024(总理与总书记座谈会均参加)、2025年,是名副其实的“元老级”智囊。周其仁教授,长期致力于经济改革研究,参与了中国农村改革的关键阶段,被评价为“推动中国农村改革的重要贡献者”,也被称为“中国转型期经济学泰斗”,他坚持扎根调研的经验主义风格,被同行视为楷模。他在北大国发院开设的课程常出现“一座难求”现象,学生需排队抢座。

李迅雷(中泰国际首席经济学家):在2014、2019、2023、2025年均有出席,显示了其市场派观点的持续影响力。李迅雷,被称为“中国证券行业卖方研究体系创始者”,是我国最早从事证券市场研究的专家之一,在宏观经济与资本市场研究领域具有重要影响力。

刘世锦(国务院发展研究中心原副主任):活跃于2012、2013、2014、2016年,是前期政策咨询的关键人物。刘世锦的研究成果对中国经济政策的制定产生了深远影响。他强调经济增长模式的转型,主张通过改革和创新推动经济高质量发展。他还参与中共十八届三中、五中全会和十九大报告的起草工作,为国家重大政策的制定提供了理论支持。

马骏(中国金融学会绿色金融专业委员会主任):从2012年到2021年多次参会,这或许与他特殊的从业背景及专业能力有关系,其先后担任德意志银行大中华区首席经济学家,中国人民银行研究局首席经济学家,同时曾兼任中国人民银行货币政策委员会委员。

伍戈(长江证券首席经济学家):在2019、2022、2024年多次出席座谈会,代表了市场一线宏观研究的声音。伍戈曾长期供职于央行货币政策部门,并在国际货币基金组织担任经济学家。他是中国经济学最高奖——孙冶方经济科学奖获得者,还获得过浦山政策研究奖、刘诗白经济学奖,并蝉联“远见杯”经济预测冠军。

白重恩(清华大学经管学院院长,出席过2次)、刘元春(上海财经大学校长,出席过4次)、黄益平(北京大学国家发展研究院院长,出席过2次)等也属于这一核心圈层。

这些专家的持续出现,表明高层在经济决策中注重听取兼具深厚理论功底、丰富实践经验和长期跟踪研究的经济学者的意见。

二、 机构来源多元化,“官、学、市”三足鼎立

从专家所属机构来看,呈现出官方智库、顶尖高校和市场化机构“三足鼎立”的格局,来源非常多元化。

-

顶尖高校与学术机构:北京大学(尤其是其北京大学国家发展研究院,其出席的教授包括林毅夫、周其仁、宋国青、姚洋、黄益平,先后出席11次)、清华大学、中国人民大学、中国社会科学院及其下属各研究所是绝对的主力,贡献了最多的专家。这体现了对纯学术研究和基础理论的高度重视。

-

官方及半官方智库:国务院发展研究中心、中国财政科学研究院、中国宏观经济研究院等国家高端智库的专家是另一大核心力量,他们更贴近政策制定过程。

-

市场化金融机构:这是一个非常显著的特点。来自中金公司、中泰证券、长江证券、平安证券、粤开证券等券商的首席经济学家频繁亮相(如彭文生、李迅雷、伍戈、钟正生、罗志恒等)。这表明决策层高度重视来自金融市场第一线的感知、判断和预警,政策决策咨询更加“接地气”,希望倾听来自市场的声音,以便更多元真实的声音反馈。

三、 会议频次与层级固定,形成制度化安排

从时间上看,此类高级别经济座谈会的召开已高度制度化、常态化。

频次:一年多次是常态。通常,在每年年初(1月或2月,用于把脉全年经济,有时候是在全国两会之前,政府工作报告正式公布之前,需要征求各方意见)、年中(7月左右,评估上半年、部署下半年经济工作)和年末(10月或11月,为来年经济工作定调,比如可能为中央经济工作会议提供一些前期的政策参考)等关键时间节点都会举行。例如,2023年和2024年都分别召开了至少三次总理主持的座谈会。

层级:会议主要分为两个层级:一是由国务院总理主持的“经济形势专家和企业家座谈会”,这是最主要的常规形式,每年都会有三次左右;二是由中共中央总书记主持的“企业和专家座谈会”,层级更高,通常在经济面临重大挑战或处于关键转折点时召开,如2016年和2024年。

四、 其他观察点

议题导向:邀请的专家背景往往与当时的经济热点高度相关。例如,近年来频繁出现专注于宏观、金融、债务、房地产(如黄瑜)、科技创新(如何雅玲)等领域的专家,反映了经济工作的侧重点。

新老交替:名单中既能看到吴敬琏、余永定等老一辈经济学家的身影,也涌现出大量如罗志恒、张瑜等年轻的首席经济学家,形成了良好的代际传承。同时也曾邀请过吴晓波、马光远等财经作家,说明高层希望聆听更多元的声音表达。此外,出席会议的经济学家,既中资机构的首席,也有外资机构,体现了其广泛的代表性和包容性。

中资机构首席经济学家通常更深入了解国内政策、市场环境和企业情况;而外资机构(如高盛、摩根士丹利等)的首席经济学家则往往能提供全球视角、国际资本市场的看法和跨市场的比较分析。

将两种背景的经济学家聚集在一起,意味着会议上的讨论和观点不会是单一的。这有助于形成更全面、更立体的经济形势分析,可能激发出更有价值的思维火花和政策建议。

这份名单清晰地勾勒出中国最高经济决策的“外脑”图谱:一个以顶尖学术机构和官方智库为根基,深度融合金融市场感知,并依靠一个稳定、高频的核心专家群体提供智力支持的成熟体系。这一制度化、多元化的咨询机制,旨在汇聚各方智慧,力求对复杂的经济形势做出更为科学、精准的判断和决策。

嘉宾演讲邀约电话:13811229543 小李老师(工作日8:30-18:00,仅限演讲其他勿扰)

免责声明:以上内容(包括文字、图片、视频)为用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如涉及版权问题,请联系我们并提供版权证明,我们将立即删除!